为深入学习贯彻习近平总书记关于传承红色文化基因的重要论述,响应江西省高校学子暑期大思政实践活动号召,7月3日,马克思主义学院联合会计学院以苏维埃革命纪念馆、革命烈士纪念碑、红军桥等承载红色记忆的遗址为阵地,组织开展“学红色历史、讲红色故事、研红色精神、践红色使命”四维联动沉浸式红色文化实践活动,让广大师生沉浸式感受红色文化魅力,汲取奋进力量。

在洪一乡瑞昌县苏维埃革命纪念馆,300余件承载着革命记忆的红色文物构成了立体的红色教材库。泛黄的革命手稿上,“为劳苦大众谋幸福”的字迹虽已模糊却透着穿透时空的坚定;锈迹斑斑的军号旁,摆放着记录其在五次反“围剿”中吹响冲锋号的战地日记;带弹痕的旗帜上,还留存着红军战士用鲜血浸染的暗红印记。学生们在讲解员引导下,循着“星火初燃”“浴血奋战”“解放曙光”“精神传承”四大红色主题展区,逐件研读文物背后的红色故事,凝视烈士墙上 300 多个名字,直观了解当地革命历程。“这些展品是先辈们用生命镌刻的精神坐标,这些名字背后是用生命守护的红色信仰,我们必须让这份信仰永远鲜活。”2023级会计专业学生周志晨的感言,道出了师生共同的体悟。

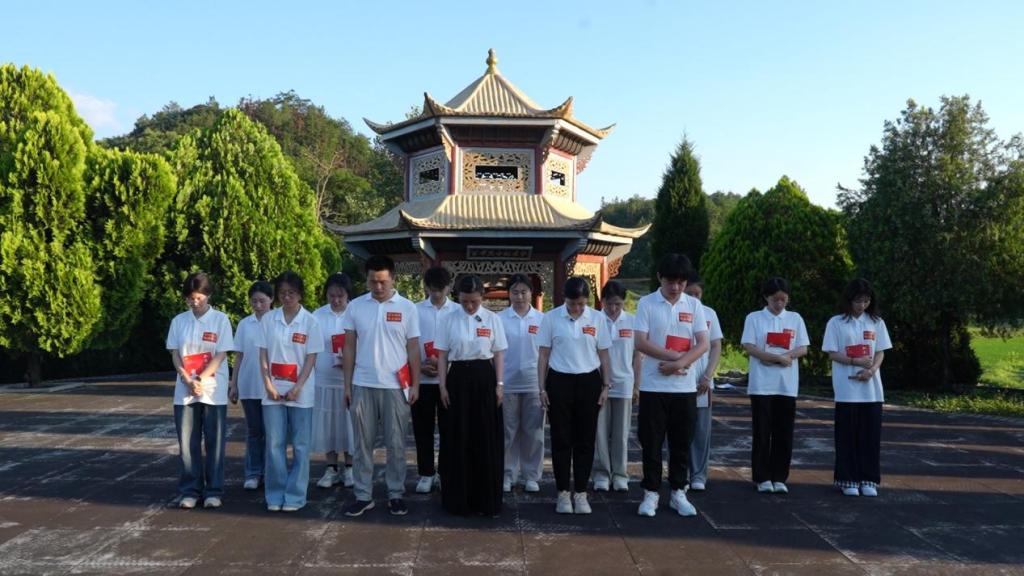

革命烈士纪念碑前,气氛庄重肃穆。学生代表身着红军服,以《瑞昌战役中的青春壮歌》为题,重现当地红军战士李大山为掩护群众转移,坚守阵地直至弹尽粮绝的英雄事迹。他们用激昂的语调还原烈士就义前的慷慨陈词,用细腻的动作演绎军民互助的温暖瞬间,“乡亲们,往前冲,我来断后!”一句饱含赤诚的台词,让在场师生仿佛穿越时空,置身于那段波澜壮阔的革命岁月,不少人热泪盈眶。表演结束后,全体师生向纪念碑敬礼,集体默哀三分钟,在“继承先烈遗志,传承红色基因”的集体宣誓声中,完成了一场深刻的红色精神洗礼。“碑体的温度,是穿越时空的精神对话,纪念碑的高度,是红色精神的海拔,我们要做攀登者,更要做传承者。”2023级会计专业学生谈顺江的感受引发共鸣。

红军桥上,当地群众与师生们围坐交流。年近八旬的老党员刘大爷指着桥身弹痕,讲述起1934年红军在此突破敌人封锁线的战斗:“当时12名红军战士用门板当掩体,在这座桥上坚守了整整一夜,为大部队转移争取了时间,最后只有3人幸存……” 随后展开的“移动研讨会”上,师生们结合《瑞昌县红色文化志》记载,围绕“红色密码如何解码青春使命”“红色精神时代转化”等议题深入探讨,提炼出“忠诚如钢、团结如链、为民如亲”的瑞昌红色精神内核,讨论形成“红色文化数字数据库”“研学线路设计”“红色文化进校园课程设计”“革命故事动漫创作”等12个红色文化传播项目方案。带队教师熊晓兰深情说道:“每一处红色遗址都是活的思政课堂,让红色文化从书本走向生活,行走的思政课让理论学习落地生根。”

在实践环节中,师生团队化身红色文化守护者与传播者,分工协作开展行动。他们协助纪念馆整理《瑞昌红军歌谣集》《苏区财经档案》等红色文献300余件,用专业知识修复模糊的财务记录,还原苏区经济工作中的红色智慧,确保史料准确;在村镇文化中心开设“红色金融小课堂”,结合红军“打土豪分田地”时的财务制度,为村民讲解诚信记账的传统、收支管理与防诈骗知识;清扫红军桥周边环境,用行动守护红色遗址。

此次“四维联动”沉浸式红色文化实践活动,通过多感官参与、多维度体验,让红色文化从“书本”走向“生活”,从“认知”深化为“认同”。师生们纷纷表示,将把在活动中汲取的精神力量转化为学习工作的动力,以实际行动传承红色基因,争做担当民族复兴大任的时代新人。下一步,学校将持续创新红色文化教育形式,推动红色教育常态化、长效化,引导青年学子在研读红色史料中坚定理想,在传承红色基因中厚植家国情怀,在践行红色精神中锤炼本领,在服务社会发展中践行时代使命。

(文/图 马克思主义学院、会计学院、城乡建设学院)